この数年で大きく変わってきているミャンマー。

私が訪れているシャン州のインレー湖も2年前から変わりつつある。暮らす彼らにとって電気が来始めたのは大きな変化に繋がっていると聞くことが多かった。確かに湖畔から少し入ると電柱と電線があり、小さな変電設備のような真新しい建造物が目に付いた。

いつもお世話になっているAnn女史のホテルを起点にボートで何カ所か馴染みの場所を訪れているがその中でも私にとって印象深いところのひとつがTAUNG TOだ。ホテルから30分程度南に下った右手にあるこの村は5日周期のマーケットが開かれ、学校なども集まりこのあたりの中心になっている村だ。湖畔でボートを降り、小高い丘の上のパゴダに向かって続く回廊を歩くと両側にいくつもの集落がある。

2007年8月に初めてここを訪れた時はマーケットの無い午後の静かな時間でガイドさんと話をしながら歩いていたら丁度学校が終わり下校する生徒達が沢山歩いてきた。その中にいた兄弟らしき2人に誘われて有るお宅を訪れたり楽しい時間を過ごした。そして2009年、私が初めて新宿エプサイトで写真展を開催したときのDMに使用したのがここで撮った一枚だった。

参道の入り口の門から湖畔へ続く坂道の絵になるシーン。学校帰りの髪の長い後ろ姿の美しい女性、恐らく先生だろう。その先生の存在に気付き様子を伺う生徒達、その背後に広がる緑の田園風景と遠く湖畔の集落が額縁に納まるかのような瞬間だった。

参道の入り口の門から湖畔へ続く坂道の絵になるシーン。学校帰りの髪の長い後ろ姿の美しい女性、恐らく先生だろう。その先生の存在に気付き様子を伺う生徒達、その背後に広がる緑の田園風景と遠く湖畔の集落が額縁に納まるかのような瞬間だった。

2年ぶりの今回はだいぶ様子が変わっていた。

門の外に参道を延長しすっかり景色が変わってしまっていた。昨年ここで大きなお祭りがあり、その時に参道を整備し直したそうだ。この参道のあぜ道には電柱と電線が建っていた。

門の外に参道を延長しすっかり景色が変わってしまっていた。昨年ここで大きなお祭りがあり、その時に参道を整備し直したそうだ。この参道のあぜ道には電柱と電線が建っていた。

月日が経てばいろいろ変わっていくものなのだろう。ここ以外にも変わってしまった景色は沢山有り、今度行ったときにもう少しああやって撮ろうとか考えていたのは妄想に終わってしまった。撮れるときに撮りたい様に撮っておかないといけないという基本が身に染みた。

首と手首と足に金属(真鍮)の輪をはめている理由を聞くと「山で虎に襲われたとき急所を守るため」との答え。納得できるような出来ないような感じだったが、これが彼らの文化だ。しかし外の世界を知り最近の若い人の中には拒む人が出てきているそうだ。それも時代の流れなのだろうが・・・

首と手首と足に金属(真鍮)の輪をはめている理由を聞くと「山で虎に襲われたとき急所を守るため」との答え。納得できるような出来ないような感じだったが、これが彼らの文化だ。しかし外の世界を知り最近の若い人の中には拒む人が出てきているそうだ。それも時代の流れなのだろうが・・・

(彼女は7歳、後に両サイドの子は弟ではなく近所の子だとわかる)

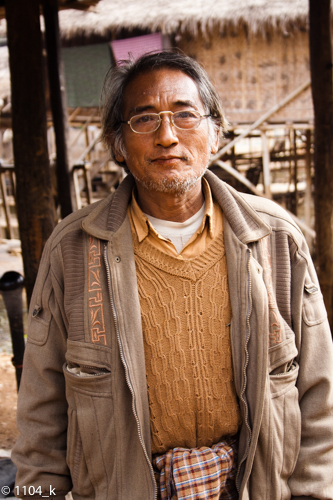

(彼女は7歳、後に両サイドの子は弟ではなく近所の子だとわかる) 彼が、主人で工房の名前にもなっている"U Tun Aye"氏、2014年で67歳ということで写真は2007年当時で60歳。2011年に軽い脳梗塞を患い手先の自由が効かなくなり仏像彫りは若手に譲っているが今回は病気療養中だった。

彼が、主人で工房の名前にもなっている"U Tun Aye"氏、2014年で67歳ということで写真は2007年当時で60歳。2011年に軽い脳梗塞を患い手先の自由が効かなくなり仏像彫りは若手に譲っているが今回は病気療養中だった。 写真は2010年10月、お祭りの時期の訪れた時。右の女性は英語を話していたが親戚だったようだ。インレー湖の祭りを合わせてこの時期はどの家も来客が多いと聞いていた。

写真は2010年10月、お祭りの時期の訪れた時。右の女性は英語を話していたが親戚だったようだ。インレー湖の祭りを合わせてこの時期はどの家も来客が多いと聞いていた。 これは2012年4月に訪れた時、最初に私をここに導いてくれた右端の彼女は12歳になっていた。その彼女の左隣りの男性は昨年肝臓病で他界していた。当たり前だが特にアポも取らずに適当に訪れているだが、幾たびに毎回居る人とたまたま来ていた人が居たり、ここで暮らしている人がどの人たちなのかはイマイチはっきりしない。最近、いつも通訳を頼んでいるガイドさんが居ると彼女を通していろいろな話ができるが話をするのは女性が圧倒的に多い。男性は静かに微笑み佇んでいる印象だ。

これは2012年4月に訪れた時、最初に私をここに導いてくれた右端の彼女は12歳になっていた。その彼女の左隣りの男性は昨年肝臓病で他界していた。当たり前だが特にアポも取らずに適当に訪れているだが、幾たびに毎回居る人とたまたま来ていた人が居たり、ここで暮らしている人がどの人たちなのかはイマイチはっきりしない。最近、いつも通訳を頼んでいるガイドさんが居ると彼女を通していろいろな話ができるが話をするのは女性が圧倒的に多い。男性は静かに微笑み佇んでいる印象だ。 ここの主人が居ないのは残念だが次回訪れる時は元気になっていて欲しい。

ここの主人が居ないのは残念だが次回訪れる時は元気になっていて欲しい。